АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ УФОЛОГИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ УФОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Александр Плужников

НЛО И ВОЛШЕБНЫЕ

РАМКИ

(скачать

в текстовом редакторе)

Одним из первых, кто применил методы биолокации для разведки мест посадки НЛО, был автор этой брошюры Александр Иванович Плужников. Кандидат технических наук, доцент, руководитель лаборатории инженерной биолокации в центре «ЭНИОН» федерации инженеров СССР и еще многое другое – статус А.И. Плужникова велик и заслужен.В брошюре, построенной на вопросах и ответах, рассказывается о применении биолокации в уфологии. Но не только в ней. Автор говорит об инженерной биолокации как весьма практичном и перспективном направлении современной биоэнергоинформатики при поиске и исследовании невидимых или утраченных объектов в окружающей среде, а также показывает перспективы биолокации в деле повышения работоспособности людей.

Директор «Союзуфоцентра»,

кандидат технических наук,

доцент В. Г. Ажажа

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 1978 года, будучи заместителем председателя Межведомственной комиссии по биолокационному эффекту при Всесоюзном научно-техническом обществе радиотехники, электроники и связи (ВНТО РЭС) имени А.С. Попова, я получил неожиданное поручение от правления этого общества – впервые попытаться применить биолокационный метод для поиска и исследования зоны посадки НЛО. Группа исследователей под руководством кандидата педагогических наук, доцента Ф.Ю. Зигеля, выехала в район подмосковной железнодорожной станции Шарапова Охота.

Несмотря на отвратительную погоду с проливным дождем и множество зрителей, психологически мешающих процессу биолокации, мы с кандидатом биологических наук И.М. Зенкиным – моим первым и главным ассистентом по работе в аномальных зонах – сумели найти и оконтурить центральное пятно и первое кольцо на предполагаемом месте посадки НЛО. Как выяснилось позже, это хорошо согласовалось с фотоснимком данного участка, сделанным в ноябре предыдущего года при первом выпавшем и начавшем подтаивать снеге. При двух последующих выездах мы вновь определили первичные аномалии и, кроме того, выявили на почве невидимые слабоэнергетические структуры. Потом с этих мест были взяты многочисленные пробы грунта и растительности для инструментальных исследований традиционными методами.

Так началось применение инженерной биолокации в отечественной уфологии и, надо сказать, в дальнейшем это сэкономило массу времени и сил для других исследователей АЯ. За несколько последующих лет мы свыше 15 раз побывали в разных местах, связанных с аномальными явлениями. Каждое новое место всегда чем-то отличалось от предыдущих как по характеру, так и по методике исследования. Новые условия, новые руководители (кандидат технических наук, доцент В.Г. Ажажа, инженер А.С. Кузовкин и другие), новые помощники, новые результаты, накапливающийся опыт, совершенствование методики поиска...

Древний способ поиска подземных руд и вод, применявшийся уже 5 тысяч лет назад в Египте (биолокация, или даузинг, или радиоэстезия, или лозоходство), основан на природной способности отдельных людей подсознательно чувствовать геологические и другие аномалии в окружающей среде.

Метол биолокации нашел успешное практическое применение во многих странах для поиска и разведки подомных объектов, не имеющих никаких внешних признаков па поверхности Он позволяет быстро и экономично решать большое число задач геологического, инженерно-строительного, архитектурно-реставрационного, археологического и иного характера (геологическое картирование, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, поиск и исследование фундаментов старинных сооружений, поиск аномалий, угрожающих зданиям, людям, животным, и другие задачи). Особенно результативно применение биолокации в сочетания с другими методами инженерных изысканий и с документально-архивным анализом зон поиска.

Эффективность и разносторонность метода биолокации особенно шокирует тех специалистов, которым зачастую выгодно сохранение затратных методов хозяйствования. Официальная наука пока еще бессильна дать строгое объяснение физической природы явлений, лежащих в основе биолокации, и она старается не замечать ее практических успехов. Однако энтузиасты продолжают развивать данный метод исследования, накапливая ценнейший опыт и лишний раз подтверждая тезис о неисчерпаемых возможностях человека.

Великий русский ученый В.И. Вернадский справедливо заметил: «Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся господствующих взглядов». Еще в начале XX века в одной из книг о необычных возможностях человека было сказано: «Наша точная наука, стоя на твердой почве осязательного опыта, отвергает все, неуловимое для ее средств и необъяснимое согласно ее методам». В серьезных и честных руках биолокация – не мистика, а объективно существующая реальность, не противоречащая, а содействующая применению диалектических принципов и системного анализа к познанию окружающей среды и самого человека.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ

Что такое биолокация и биолокационный

эффект?

Биолокация – искусство обнаружения и исследования невидимых объектов и аномалий в окружающей среде, основанное на биолокационном эффекте. Главное действующее лицо при этом – оператор биолокации или биолокатор, то есть специально обученный и тренированный человек, у которого наблюдается четкое проявление эффекта в различных условиях.

Качественная и количественная оценка реакции оператора обычно определяется по характеру движения индикаторных рамок (а также одной рамки или маятника) в его руках. Биолокационный эффект – это эффект вращения рамок (или колебаний маятника) в руках человека при его настройке на получение информации об объекте поиска на подсознательном уровне (при отсутствии внешних признаков объекта или аномалии в окружающей среде).

Биолокационная аномалия – это участок местности или сооружения, элемент сложной технической системы или иного объекта, в пределах которого проявляется биолокационный эффект.

Может ли каждый человек овладеть биолокацией?

Если взять все население страны, то, по моему убеждению, биолокатором-любителем может стать каждый десятый, профессионалом – каждый сотый, виртуозом – каждый тысячный. Для аудитории, состоящей из молодых и энергичных, ищущих и думающих людей, такие показатели будут несравненно выше. Весьма серьезными препятствиями на этом пути будут скепсис и творческая пассивность.

Применяется ли биолокация в других странах?

Наиболее древние сведения о биолокации относятся к Египту. Наверное, она применялась также в странах бассейна Средиземного моря, в Месопотамии, в Центральной Америке. В средние века биолокация успешно применялась в Западной Европе для открытия месторождений полезных ископаемых. В последние три столетия XX века ее применение существенно возросло в промышленно развитых странах (Германия, Франция, Россия, Англия, США). В настоящее время наибольший: интерес к биолокации проявляется в США, Японии, Германии,.

Великобритании, Австралии, Франции, Израиле, Китае, ЧСФР, Болгарии, Польше, Швеции, Индии. Самодеятельные сельские лозоходцы, не стоящие ни на каком учете, имеются на всех обжитых континентах. Успех отечественной биолокации признан за рубежом.

Где можно применять биолокацию?

Действующие и перспективные области применения весьма разнообразны. Привожу неполный перечень таких областей:

– геологическое картирование и поиски

месторождений (рудных, нерудных, нефтяных, газовых, алмазных);

– гидрогеология и инженерная геология

(например, для водоснабжения, для строительства инженерных сооружений);

– коммунальное хозяйство (в частности,

поиск местоположения инженерных коммуникаций и место их повреждения);

– архитектурно-реставрационные и археологические

работы (поиск и исследование утраченных сооружений и их частей, а также

древних предметов неизвестного происхождения) ;

– исследование, реставрация и реконструкция

объектов материальной и духовной культуры (сооружения, механизмы, пластика,

фрески, иконы, картины, предметы культа, быта, декора);

– охрана окружающей среды (в частности,

определение мест и виновников загрязнений на суше и на море);

– инженерно-экологическая разведка

и экспертиза (в целях повышения качества среди обитания для людей и животных

при проведении изыскательских, проектных и строительных работ, при освоении

территорий и помещений жилого, лечебного, промышленного, творческого и

иного назначения);

– архитектурно-экологическая экспертиза

(при поисках новых архитектурных и декоративных форм в процессе проектирования

или воплощения, с целью обеспечения нормального здоровья и хорошего настроения

людей);

– инженерная диагностика сложных технических

систем '(в целях технического надзора и профилактического ремонта трубопроводных

и других сетевых систем в условиях нефтехимического производства, трубопроводного

и морского транспорта, энергетических станций);

– исследование аномальных, атмосферных

и других явлений неизвестного происхождения (особенно на местах их наблюдения)

;

– маршрутные задачи в морских и сухопутных

экспедициях (с научными, промысловыми, туристскими и спасательными целями);

– изучение биологических объектов

(людей, животных, растений, гоминоидов) и их взаимодействия;

– системотехника, технологические

процессы (особенно опасные), проектные и конструкторские работы (особенно

в части повышения безопасности людей), гражданская оборона и спасательные

работы, анализ и прогнозирование особо опасных явлений и событий природного

и антропогенного характера.

Существуют ли общественные и другие организации, занимающиеся вопросами биолокации?

В США существует около 150 государственных, общественных и частных организаций, занимающихся изучением и применением необычных способностей людей и, в частности, биолокации (даузинга). В нашей стране подобных организаций несравненно меньше. Из них можно назвать следующие:

– Американское общество даузеров (США,

Вермонт, Данвилл). Ежегодно проводятся конференции по биолокации и издается

журнал «Американский даузер» (4 раза в год), фактически являющийся международным;

– Межведомственная комиссия по биолокационному

эффекту при ВНТО РЭС имени А.С. Попова (Москва);

– Международная ассоциация по исследованию

психотроники (ЧСФР, Прага). Регулярно проводятся международные конгрессы

поочередно в разных странах, с приглашением советских ученых разного профиля

и специалистов по биолокации;

– Комитет по проблемам энергоинформационного

обмена в природе Союза научных и инженерных обществ СССР. Этот комитет

является головной научно-общественной организацией в области зимологии

– комплекса направлений в изучении вопросов энергоинформационного обмена

в природе, включая общение человека с окружающей средой, особенно с использованием

необычных, экстрасенсорных способностей;

– Украинский координационно-методический

центр по биолокационным исследованиям «Биолокс» (Киев);

– Проблемная комиссия «Прикладная

биолокация» (Москва) ;

– Межрегиональная ассоциация биолокации

(Ленинград).

Почему люди занимаются биолокацией, не взирая на успехи физики, биологии, приборостроения?

Мировой и отечественный опыт применения методов биолокации убедительно показывает, что с их помощью во множестве практических ситуаций по сравнению с традиционными методами исследования могут быть достигнуты следующие неоспоримые преимущества:

– повышение работоспособности и безопасности

людей;

– существенная экономия времени, труда

и других ресурсов;

– получение информации, не доступной

традиционным методам;

– возможность дистанционного поиска

и разведки различных объектов и аномалий практически в любых условиях (на

суше и на море, днем и ночью, при любой погоде, на больших расстояниях).

Согласно документам, собранным в Межведомственной комиссии, за последнее десятилетие только на подземных объектах в нашей стране экономический эффект от применения биолокации составил около 2 млн. руб. в год. На многих работах этот эффект вообще трудно подсчитать, так как он носит социальный характер (спасательные, экологические, архитектурные, искусствоведческие работы, уфологические исследования) .

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОКАЦИИ

Что представляют собой инструменты для биолокации?

Подавляющее большинство индикаторных инструментов составляют рамки и маятники. Рамки могут быть с горизонтальной или вертикальной осью вращения. Последние обычно имеют форму буквы Г (одинарные и полуторные усы) или П (двойные усы). Большую часть рамок изготавливают из металлической проволоки (мягкая сталь, латунь, медь).

На рис. 1 показаны рамки с горизонтальной осью вращения, применяемые обычно для геологических поисков: это – старинная лоза (а), применяемая сельскими искателями, и современные проволочные рамки, применяемые в США (б, в) и в СССР (г). Такую рамку биолокатор держит двумя руками перед собой в горизонтальной плоскости. В процессе перемещения по местности он должен фиксировать моменты поворота рамки над предполагаемыми искомыми объектами.

На рис. 2 показаны рамки типа «одинарные усы», особенно широко применяемые любителями. Рассмотрим их основные особенности. Простые длинные рамки (а) позволяют работать с поворотом рамки на любой угол, в том числе свыше 1 оборота, но несколько громоздки и легко теряются. Простые нормальные рамки (б) удобнее, но не позволяют работать с углом поворота больше 90°; такие рамки легко изготовить в любых условиях. Разъемные рамки (в) можно носить в куртке или пиджаке. Телескопические рамки (г) позволяют регулировать длину усов. Миниатюрные рамки (д, е) позволяют работать с любым углом поворота, их удобно носить в кармане, но погрешность работы с ними больше, чем при длинных рамках, поэтому их нельзя рекомендовать для начинающих.

На рис. 3 представлены рамки типа «двойные усы», которые мы используем в качестве основного инструмента. Они обладают повышенной чувствительностью, очень удобны для пеленгации, то есть определения направления на иском ил объект; их удобно носить в полевой сумке, папке, портфеле, за поясом, на ремне, на любой петле в одежде, однако они не допускают угла поворота больше 90°. Их можно изготовить из ровной металлической проволоки диаметром 2,5–3 мм; необходимо удалить заусеницы и зачистить поверхность абразивной шкуркой, особенно на перемычке. Материалы: обычная мягкая сталь; лучше – нержавеющая сталь, сталь-серебрянка (то есть шлифованная и калиброванная); хуже – медь, алюминий. Размеры рамок указаны на рис. 3.

Как надо держать индикаторные рамки (например, типа «двойные усы»?)

Рамки надо держать свободно, не зажимая пальцами, на уровне пояса, на ширине плеч. В исходном (нейтральном) положении они должны находиться в вертикальных параллельных плоскостях, с наклоном усов вниз на 5–8°. На рис. 4 показаны два основных положения рамок в процессе биолокации: нейтральное и рабочее.

При движении оператора по местности – обязательно в состоянии психологической настройки на объект поиска – рамки изменят свое взаимное положение, скрещиваясь под определенным углом в результате действия биолокационного. эффекта (тем самым отмечая реакцию оператора на близкое местонахождение искомого объекта). При этом ассистент должен фиксировать границы аномальных зон контрастными метками для последующей топографической съемки и фотографирования.

Рассмотренные два основных положения рамок, по существу, являются ответами организма бнолокатора на поисковый вопрос, стимулирующий процесс биолокации: ответ «нет» – при параллельных усах, ответ «да» – при скрещенных усах рамок.

Могут ли индикаторные рамки поворачиваться на разные углы в руках одного и того же человека?

Конечно, могут. Чем слабее реакция биолокатора на искомый объект, тем меньше будет угол поворота. Например, объект мало отличается по своей природе от среды (рыхлый грунт в засыпанном рву среди окружающего коренного грунта). Или же физическое состояние бполокатора сейчас не способствует поиску.

Во многих сложных ситуациях (особенно при определении характеристик объекта поиска) необходима количественная оценка реакции биолокатора на поисковый вопрос, особенно на серию однородных вопросов (например: «Здесь – вода?», «Здесь – нефть?», «Здесь – газ?» и т. п.). На рис. 5 показано использование семибалльной шкалы при работе с двумя рамками: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6 баллов. Такой оценкой реакции мы пользуемся при работе как двумя, так и одной рамкой (типа «двойные усы» или «одинарные усы») при ограниченном угле поворота (табл. 1).

Таблица 1. Оценка реакции биолокатора

Примечание. Угол реакции равен углу между плоскостями двух рамок или углу между плоскостью одиночной рамки и диаметральной плоскостью человека.

Можно ли пользоваться маятником при решении задач инженерной биолокации?

Когда желательно получить ответ со знаком («плюс» или «минус») или получить направление на объект поиска (на карте или макете), можно применять индикаторный маятник на мягкой нити, конец которой биолокатор держит двумя пальцами. Так, на рис. 6 показаны некоторые применяемые маятники. Общая длина нити равна 20–30 см, расстояние от центра тяжести грузика до пальцев 10–20 см. В регулируемом маятнике можно изменять массу грузика (г).

На рис. 7 показаны траектории центра грузика маятника при работе, которые он совершает по прошествии нескольких секунд с начала поиска или исследования объекта (аномалии). Так узнается «ответ» маятника на поисковый вопрос.

Как понимать смысл термина «инженерная биолокация»?

К инженерной биолокации мы относим решение задач, связанных с творческой деятельностью людей, то есть относящихся главным образом к техническим и природно-техннческнм системам, а также к объектам материальной истории и культуры. Такой биолокацией занимаются преимущественно инженеры, характер образования и стиль мышления которых накладывают определенный отпечаток на методику поиска и исследования любых объектов.

Чем объясняется высокая эффективность биолокации (разумеется, в опытных руках)?

Это, наверное, можно объяснить широчайшими возможностями человеческого организма в энергоинформационном обмене с природой (ноосферой, геосферой, техносферой), особенно искателей-энтузиастов. Об этом же говорят следующие основные особенности биолокации, обнаруженные в результате многолетнего применения ее в различных областях:

– возможность селективного (избирательного)

поиска и исследования объектов (аномалий) различной физической природы;

– возможность изменения направления

поиска (по вертикали, по горизонтали, под заданным углом к горизонту, при

сложном движении);

– возможность изменения дистанции

поиска (то есть изменения диапазона расстояний или глубин, в пределах которого

находится или может находиться искомый или исследуемый объект); :

– возможность поиска и исследования

невидимых, утраченных или исчезнувших объектов, которые невозможно обнаружить

традиционными инструментальными методами (в таком случае операцию проводят

несколько биолокаторов независимо друг от друга).

Какие же объекты и аномалии могут искать специалисты инженерной биолокации?

Опытные инженеры-биолокаторы широкого профиля могут искать или исследовать объекты и аномалии следующих основных видов:

– пустотные (подземные ходы и помещения,

заброшенные горные выработки, коллекторы инженерных коммуникаций, карстовые

пустоты, подземные пещеры, зоны трещиноватости и пр.);

– перекопные (засыпанные рвы и овраги,

братские могилы, зоны зыбучего песка, подземные тайники с грунтом и пр.);

– древесные (остатки деревянных стен

и фундаментов, палисадов и колодцев, облицовка ходов и пр.);

– металлические (кабели и трубы, связи

и арматура в строительных и др. объектах, подземные и подводные спрятанные

или утерянные объекты промышленного, военного, археологического, экспедиционного

и др. характера);

– водные (дренажные системы, подземные

водные потоки, зоны песка-плывуна, места утечки из труб и пр.);

– химические (различные вещества как

примеси, скопления нефти, газа и др. веществ, вредные вещества и пр.);

– биологические (скопления животных

как объектов промысла, реликтовые животные, пришельцы из др. миров и пр.);

– энергетические (исключительно обширная

группа аномалий, связанных с объектами природы, техники, культуры; например,

биоэнергетические зоны естественного и искусственного происхождения, влияющие

на здоровье людей и животных; места скрытых повреждений и зоны предаварийного

состояния в сложных технических системах; места посадки НЛО; места психоэнергетических

событий; зоны механического и теплового перенапряжения в строительных и

машиностроительных конструкциях);

– маршрутные (весьма специфическая

группа аномалий, связанная с решением маршрутных задач в морских и сухопутных

экспедициях, в истории и криминалистике, в спасательном деле, в прогнозировании).

Разумеется, квалифицированные биолокаторы не могут с равным высоким качеством заниматься всеми вышеперечисленными аномалиями. Нужна определенная специализация, часто весьма узкая.

Как опытный биолокатор узнает, с какой аномалией он встретился в данный момент?

Ему не надо это узнавать, так как с помощью рамок он получает ответ на поставленный им конкретный поисковый вопрос (например: «Есть ли подо мной пустота на глубине до стольких-то метров?»). При этом он не должен реагировать ни на какие-либо другие аномалии.

Случайному наблюдателю покажется странным, что рамки у биолокатора движутся временами однотипным образом, а он сообщает время от времени своим помощникам или заказчику весьма различную информацию. В чем тут секрет?

А секрет в том, что присутствующие часто не знают, ЧТО и КАК ищет биолокатор! Ведь он может задавать разные поисковые формулы (вопросы).

Рассмотренные ранее основные особенности биолокации и виды аномалий приводят на практике к колоссальному разнообразию конкретных ситуаций. В результате их обобщения можно выделить следующие основные методы биолокации:

1. Биопеленгация (когда производится

экспресс-поиск местоположения объекта биолокации, практически не сходя

с места или же из двух-трех точек). Этот метод мы начали применять с 1979

года, используя две биоиндикаторные рамки (многооборотные рамки геологов

для этого непригодны).

2. Биосканнрование (когда производится

регулярное «прочесывание» зоны объекта биолокации по рядам «профилей»).

Это излюбленный метод геологов и специалистов по подземным коммуникациям.

3. Биоиндикация (когда производится

определение отдельных характеристик объектов).

4. Дистанционная биодиагностика (когда

имеет место сочетание двух или трех вышеназванных методов на значительном

расстоянии от объекта биолокации). Этот метод мы начали применять с 1988

года, в частности, для работы по карте.

При инженерной биолокации, как правило, вначале следует использовать первый метод, затем второй, затем третий и четвертый. Начинающие осваивают второй метод (как самый простой), затем первый, затем остальные.

Как следует выполнять биосканирование и биопеленгацию, например, на открытой местности?

На рис. 8 показано, как производится биосканирование (на примере обобщенной пустотной аномалии). Отвесное биосканирование (А) дает более точный результат (как «чистовая операция»), однако его надежность будет существенно понижаться при работе неопытного или утомленного биолокатора. Опережающее биосканирование (б) целесообразно применять для поиска зоны влияния искомой аномалии, чтобы в целом сократить время на поиски (по существу, это черновая операция). Наиболее точно можно оконтурить подземную аномалию лишь при движении биолокатора боком.

На рис. 9 показано, как производится биопеленгация (на примере обобщенной пустотной аномалии). При этом биолокатор дважды разворачивается на угол не менее 120° (а может, и на все 360°), фиксируя сектор, в котором реакция биолокатора будет не менее 4 баллов (см. секторы, отмеченные флажками).

Как правило, биопеленгацию следует производить из 3 удаленных точек. Тогда главные векторы поиска (отмеченные жирными стрелками) образуют на пересечениях небольшой треугольник, район которого следует подвергнуть биосканированию. Биопеленгация из 2 точек дает менее точные результаты. Когда биолокатор практически лишен возможности изменить свое местоположение (например, он находится па транспортном средстве, движущемся по фиксированному маршруту), ему приходится выполнять биопеленгацию из разных точек маршрута или же ограничиваться наблюдением из одной точки (но тогда необходимо сразу же попытаться определить расстояние от оператора до середины аномалии – тоже с помощью биолокации).

Что такое «настройка биолокатора»?

Основой любой операции биолокации является соответствующая психологическая настройка биолокатора. Она заключается в выработке словесно-зрительного образа искомого объекта поиска или символического образа искомой аномалии. Биолокатор должен очень хорошо мысленно представлять себе обобщенный образ объекта (аномалии) и периодически, так же мысленно, называть его одним-двумя словами. Поэтому очень важна предварительная подготовка биолокатора к действию.

В большинстве нешаблонных реальных ситуаций оператор подсознательно создает поисковый вопрос, содержащий следующие сведения: а) характер объекта, б) направление поиска, в) дистанция поиска, г) что именно надо определить. В итоге этот комплекс сведений превращается в упрощенную поисковую формулу, где остается лишь самое существенное.

Таким образом, эффективность поиска определяется рядом факторов, из которых настройка оператора – важнейший. Немалое значение также имеет окружающая среда в зоне поиска, особенно при необычных задачах и громадных расстояниях.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВ

Кто участвует в операции биолокации на местности?

На основании задачи, поставленной заказчиком, организатор должен сформировать поисковую группу, в которую должны войти 1–3 оператора биолокации и 2–4 помощника, которые будут выполнять обязанности ассистентов (ходить рядом и ставить метки на грунте в местах расположения найденных аномалий, заниматься фиксацией результатов поиска на схемах и картах, производить обмеры и фотографирование аномальных зон). Готовясь к операции биолокации, поисковая группа должна продумать, в каких условиях ей придется работать. Необходимо помнить, что качество и эффективность поиска, а также степень охраны труда и здоровья биолокаторов будут зависеть не только от их мастерства, но и от качества подготовки к операции, особенно в неблагоприятных природных условиях.

Чем начинается и чем кончается операция биолокации на ответственных объектах?

Для повышения качества и эффективности операции необходимо придерживаться рекомендуемой последовательности действий (табл. 2).

Таблица 2. Типовая структура операции

биолокации

Примечание. Данная структура должна

служить основой для составления технического задания и графика работ.

В каких условиях реально может проводиться операция биолокации?

Как показала многолетняя практика, реально доказана возможность активной биолокации в следующих условиях.

1. Дистанция поиска может изменяться

в очень широких пределах. Так, при нахождении инженерно-строительных и

реставрационных аномалий она доходила до 25 м в глубину, при разведке нефтяных

залежей на суше – 3800 м в глубину, при биолокации надводных судов в океанических

условиях – до 40 км вдаль, при биоэнергетической экспертизе районов застройки

– до нескольких тысяч километров вдаль (однако первичная биолокация производилась

непосредственно на местах строительства).

2. Географические условия: в поле

и в лесу, в полупустыне и в горах, на реке и на море, на улицах и в зданиях,

в жилых помещениях и на производственных территориях.

3. Грунтовые условия: почва, трава,

асфальт, бетон, каменная мостовая, битый кирпич, чугунные, плиты, пашня,

снег, лед на водоеме, лужи, непролазная грязь.

4. Погодные условия: ясная и дождливая

погода, жара до +35°С и мороз до –30°С, при тихой погоде и при волнении

океана до 6 баллов.

5. Время суток – самое различное,

в том числе поздно вечером и глубокой ночью (существенно меньше различных

помех). Однако в светлое время суток для каждого биолокатора есть периоды,

когда производить поиск нежелательно.

6. Средства передвижения: пешком и

на автомобиле (при скорости до 40 км/ч, лучше в небольшом автобусе, где

часть кресел убрана), на корабле и на поезде, на вертолете и самолете.

Наверное, очень хорошо использовать аэростат для дальней биолокации. Однако

детальная разведка и оконтуривание сухопутных аномалий должны производиться

только пешком, при многократном пересечении изучаемых зон.

7. Одежда и обувь – обычные, лучше

туристские или экспедиционные, защищающие от холода, воды и ветра. Обязательно

должна быть защищена голова – особенно при промозглой, ветреной погоде

октябрьского типа (нужна глубокая шапка с ушами) и при палящем солнце (нужен

картузик или берет).

8. Питание – обычное, лучше облегченное

(ибо как «сытое брюхо к учению глухо», так и нельзя «на ловлю ехать – собак

кормить»). Если оператор привык питаться в одни и те же часы, то в эти

часы лучше не заниматься ответственной биолокацией.

9. Наличие посторонней публики крайне

нежелательно. Особенно вредно для дела присутствие «активных бездельников»,

всезнаек и ортодоксов. Помощники операторов должны защищать последних от

контактов с подобными лицами. Иногда дети могут стать неожиданными добровольными

помощниками.

Должна ли поисковая группа иметь какое-либо оснащение, кроме индикаторных рамок?

Профессиональные операторы и серьезные любители должны иметь наборы переносных меток для обозначения найденных аномалий на горизонтальных и других поверхностях. Обычно это – контрастные флажки (лучше красно-белые и черно-желтые) на флагштоках длиной до 0,5 м, а также пластмассовые или резиновые пластинки шириной не менее 0,1 м. Для ношения этих меток надо сделать наплечные сумки или колчаны, вмещающие по несколько десятков меток.

Следует помнить, что применение ярких, контрастных и удобных меток существенно повышает качество и оперативность поисковых работ, особенно при сложных объектах; позволяет фотографировать обнаруженные контуры аномалий, а также предъявить их заказчику во всей полноте. Когда же иные операторы по лености не имеют вышеупомянутых меток и пытаются делать «засечки» на грунте, на асфальте, на снегу ногами или же использовать разнокалиберные прутики, щепочки и тому подобный мусор (среди прочего мусора), они выглядят среди профессионалов и в глазах заказчиков как случайные халтурщики! В общем, нужно ценить свое искусство и держать марку на высоте.

Далее, среди оснащения поисковой группы должны быть мерные лепты (длиной 10, 20 и 50 м), топографический планшет, простейшие чертежные принадлежности, компас, .бинокли, катушка с изолированной проволокой (длиной около 30 м), сборный мерный шток (длиной 2,00 или 3,00 м). Кроме того, могут понадобиться несколько десятков кольев (длиной 0,3–0,4 м) и топор, когда необходимо надолго зафиксировать результаты поиска на грунте.

Что особенно мешает работе операторов?

Отрицательное влияние оказывают следующие факторы (о чем должны помнить организаторы поиска):

1. Психологический стресс во время

операции (в том числе реплики и помехи со стороны случайных лиц, особенно

враждебного характера).

2. Психологический стресс накануне

операции (личного, семейного или служебного характера).

3. Пресыщение пищей (поэтому нельзя

проводить биолокацию сразу после сытного завтрака или обеда, тем более

под жарким солнцем).

4. Физическая усталость (поэтому не

надо загружать биолокатора вспомогательными работами).

5. Промозглая и ветреная погода (особенно

скверно, когда идет снег с дождем).

6. Опасные и внезапные препятствия

на пути (в частности, при работе на крутых склонах, среди строительного

и прочего мусора, на заболоченны;-; местах).

Существует ли техника безопасности труда биолокатора?

Для повышения эффективности поисковой работы и сохранения его работоспособности необходимо:

– не допускать поисковой работы при

наличии хотя бы двух из названных выше отрицательных факторов (особенно

при сложных и ответственных задачах);

– придерживаться щадящего режима,

при котором периоды активного поиска (не более 15 минут) должны чередоваться

с периодами отдыха (не менее 10 минут) при средней продолжительности рабочего

дня биолокатора 6 часов;

– не заставлять его искать что угодно,

где угодно и когда угодно; не оказывать на него психологического давления

в угоду заказчику или толпе;

– периодически производить биоэнергетическую

аутогенную подзарядку организма.

Как повысить достоверность результатов биолокации?

Для повышения надежности операции и достоверности ее результатов необходимо придерживаться следующих правил:

– выполнять предварительный анализ

участка будущей биолокации на основе историко-архивных документов и других

источников;

– вести независимые биолокационные

съемки силами нескольких операторов (хотя бы в ответственных или спорных

местах);

– выполнять сравнительный анализ результатов

биолокации и сведений, полученных из документов, показаний очевидцев и

других источников;

– производить вскрытие, бурение или

раскопки на местах аномалий (если они могут быть обнаружены визуально);

– повышать мастерство биолокаторов,

относясь к ним как к национальному достоянию.

Можно ли привести примеры успешных операций?

При биолокации архитектурно-реставрационных и военно-исторических объектов организатором поиска обычно выступает ведущий архитектор-реставратор (главный архитектор проекта), историк, научный сотрудник местного музея или заповедника. Он должен быть энтузиастом, знатоком своего дела, быть помощником, комментатором и защитником для искателей (но не подсказчиком). Автору посчастливилось в течение многих лет работать с такими энтузиастами – московскими архитекторами Н.И. Ивановым и Н.Н. Свешниковым.

На рис. 10 представлен один из примеров применения биолокации для реставрации военно-исторических объектов на Бородинском поле сражения русских и французских войск в 1812 году. Благодаря этим исследованиям в сочетании с ограниченными раскопками были получены основания для реставрации отдельных фортификационных сооружений. В частности, стало ясно, почему на местах кажущихся рвов (10) не находили останки воинов: истинные рвы (1) были в стороне.

На рис. 11 представлены результаты изысканий, проведенных в Иосифо-Волоколамском монастыре, одном из крупнейших в России. Биолокация позволила обнаружить положение и размеры следующих полностью утраченных элементов построек: фундаментов крылец (6, 7), фундаментов перехода (8) и фундаментов крыльца трапезных палат (11). Все работы были проведены за два дня. Теперь, когда этот монастырь возвращен в лоно Русской православной церкви, его законные хозяева могут реализовать итоги наших исследований в ходе реставрации.

На рис. 12 показаны некоторые примеры биолокации надводных судов в условиях открытого моря. Операция проводилась с ходового мостика океанского судна (теплоход «Карелия», водоизмещением 27 тыс. т, высота ходового мостика над уровнем моря 18 м, дальность видимости горизонта 9 миль), методом пеленгации, с двумя рамками, по личной инициативе, без какого-либо плана. Во всех проведенных опытах биолокатор, обнаружив сильную реакцию в определенном направлении (главный вектор поиска), на глаз оценивал величину соответствующего курсового угла. Затем вахтенный штурман включал радиолокационную станцию «Наяда» или «Океан» для получения инструментальных данных о встречных судах. Как видно из рисунка, погрешность биопеленгации не превышала 5°. Обстановка в указанных опытах была следующая.

Опыт МЗ (а), 11.10.79, Атлантический океан. В 22.00 сеанс биолокации, дающий два вектора (около –15° и –5°); волнение 3 балла, полная тьма, на море никаких огней, шквалистый ветер, судно рыскает па курсе (!). В 22.10 – проверка по РЛС: впереди два судна (В1, около –10°, дистанция 14 миль; В2, около 0°, дистанция 12,5 миль).

Опыт М8 (б), 21.10.79, Северное море. В 23.05 – сеанс биолокации, дающий один вектор (около +35°); волнение 3 балла, сильный ветер, полная тьма, никаких огней впереди. В 23.10 – проверка по РЛС: впереди одно судно (В1, около +35°, дистанция 11 миль). В 23.20 – наблюдение в бинокль: на горизонте в указанном направлении показался огонек.

Кстати, в опыте М2 (11.10.79, 20.40) методом биолокации было обнаружено судно «прямо по курсу»; проверка по РЛС дала дистанцию 22,5 мили (42 км!). В 1980 г. при плавании на геофизическом судне «Отто Шмидт» по Черному морю метод биопелепгации позволил найти очень маленький буек (диаметром около 30 см, почти не видимый среди волн); волнение моря было 2 балла, дистанция оказалась около 2 кабельтовых (370 м); на биолокацию было затрачено времени около 1 минуты.

На рис. 13 показаны результаты экологической биодиагностики жилого дома (превращенного в правление дачно-строительного кооператива) в одном из дачных поселков по Рязанской линии Московской железной дороги. Была обнаружена крупная геопатогенная зона интенсивностью – 5 баллов (операция проводилась несколько лет назад по просьбе кооператива). На рисунке изображена комната, где до 1946 года проживали супруги, владельцы дачи, умершие от рака, а затем здесь последовательно работали пять бухгалтеров кооператива, из которых четверо умерли от рака, а пятый попал в больницу с подозрением на рак. Очевидно, обнаруженная вредная аномалия явно способствовала развитию неизлечимой болезни.

На рис. 14 показана часть карты Атлантического океана, на которую нанесено предполагаемое место размещения древнего острова Атлантида, по преданиям, погибшего за одну ночь. Данное место было обнаружено с помощью дальней биолокации, проведенной двумя биолокаторами независимо друг от друга, из разных помещений, в ночное время, из района Средней Волги. Позже в руки биолокаторов попала книга (4), в которой они увидели карты с гипотетическими местами бывшей Атлантиды, одно из которых приближается к их показаниям. Как видно из рисунка, искомая аномалия оказалась в северной части подводной возвышенности Сьерра-Леоне (ориентировочные координаты: 7° северной широты, 21° западной долготы), на границе Канарского и Анголо-Суданского бассейнов, где имеются отдельные возвышения глубиной порядка одного километра среди более значительных глубин океана.

Имеется также много примеров успешного применения биопеленгации и других методов при поиске и исследовании нефтяных, газовых и разнообразных энергетических аномалий на суше и на море.

Можно ли с помощью биолокации искать подвижный объект?

Именно подобные задачи возникают в морской и сухопутной практике спасательных и промысловых экспедиций. В этом случае надо производить многократную биопеленгацию с корректировкой маршрута, как показано на рис. 15. Корректировка необходима, так как могут действовать следующие факторы: а) судно-спасатель (особенно парусное или парусно-моторное) сносит боковым ветром; б) спасатель не может двигаться по строго заданной траектории из-за местных условий (например, в шхерах, в горах, в лесу, в городе, а также при наличии врагов или соперников); в) спасаемый перемещается по неизвестной причине в неизвестном направлении. (Здесь слово «спасаемый» можно заменить словом «преследуемый»).

Можно ли применить биолокацию для

поиска невидимых объектов и мест повреждения

в труднодоступных системах на больших

территорияхи акваториях?

Если объект поиска (например, место повреждения в сетевой технической системе или крупная биоэнергетическая аномалия на месте будущего строительства) находится на большой, труднодоступной территории или акватории, необходимо провести дистанционную биолокацию, чтобы для начала определить зону влияния аномалии, а затем уже обычными способами (пешком, на вездеходе, на катере, на вертолете) произвести биосканирование в одной или нескольких подозрительных зонах.

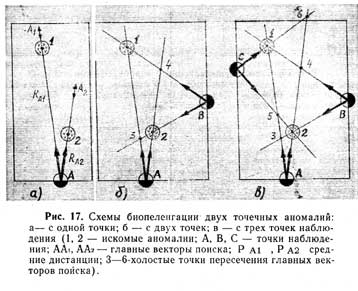

Если искомая аномалия – единственная, то применяется одна из схем на рис. 16. Как видно из рисунка, биопеленгация из одной точки (а) требует определения направления главного вектора поиска (жирная стрелка) и обязательно дистанции поиска Р (предельных или среднего значений). Теоретически точнее вести пеленгацию из двух точек (б), но практически надежнее – из трех (в).

Если искомых аномалий может быть несколько, то применяются схемы, данные на рис. 17, или подобные им. Очевидно, в таких случаях будет возникать много пустых пересечений главных векторов поиска. Поэтому реальными будут лишь самые простые схемы (а, б). Следовательно, опытный биолокатор должен уметь работать по схеме радиолокационной станции: «направление» плюс «расстояние». Такая схема особенно хороша при работе с помощью карты (плана, фотоснимка, аэрофотоснимка, космоснимка).

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТ ПОСАДКИ НЛО

Можно ли наблюдать явные следы НЛО в местах предполагаемой посадки?

Чаще всего НЛО оставляют на поверхности лишь незримые следы, о которых речь пойдет дальше. Например, НЛО в районе станций Подрезково, Новоиерусалимская под Москвой не оставили на травяном покрове никаких видимых следов. В то же время пилотируемый НЛО вблизи станции Шарапова Охота оставил крупную площадку смятого грунта на стерне, а в лесу близ станции Фрязино в двух местах зависания НЛО остались круглые участки с высокими молодыми деревьями, надломленными посредине и поваленными в сторону центра участка. Поэтому для обнаружения мест посадки или зависания НЛО приходится применять методы биолокации.

Как производится биолокация зоны посадки НЛО?

Вначале биолокатор производит биопеленгацию центра искомой аномалии из нескольких произвольно выбранных мест, положение которого определится пересечением полученных главных векторов поиска. Как было сказано выше, надо пользоваться двумя рамками типа «двойные усы» и «одинарные усы», но не петлевой рамкой. Далее оператор производит биосканирование местности и определяет края центрального пятна (возможный вариант поисковой формулы – «пульсирующая горелка»). При этом ассистент по молчаливым сигналам оператора отмечает края аномалии контрастными флажками. Затем аналогичным образом ищутся кольцевые зоны, ассистент отмечает флажками их края или среднюю линию.

Двое других членов поисковой группы эскизируют обнаруженные аномалии на планшете, производят их обмеры, определение их азимутов и фотографирование района посадки. После этого можно брать различные пробы грунта, флоры и фауны с места посадки для лабораторных исследований.

Какую форму и размеры имеют аномалии мест посадки?

Например, в зоне большого НЛО (в районе станции Шарапова Охота) его посадочная аномалия содержала центральное пятно диаметром около 5 м, два концентрических кольца и серию прерывистых полос, напоминающих интерференционную картину (рис. 18). В зоне малого НЛО (в районе станции Подрезково) вначале было обнаружено центральное пятно диаметром около 3 м и окружающее его кольцо диаметром около 6 м (рис. 19).

Кто Вам помогал при поиске и разведке предполагаемых мест посадки НЛО?

В разных местах Москвы и Московской области со мной работали кандидаты наук, инженеры или физики (И.М. Зенкин, В.С. Лейко, Б.М. Дмитриев, Б.А. Шуринов и другие). По существу, они – мои соавторы в разведке зон НЛО. Ассистент биолокатора должен быть его единомышленником и советником, психологически совместимым и неназойливым, в общем, человеком высокой культуры.

Какими еще методами можно установить наличие зоны посадки НЛО, чтобы избежать ошибок?

Таким следует считать метод доктора биологических наук Ю.Г. Симакова, предложившего применять длинные стеклянные трубки с культурой хламидомонады – она производит «перестроение» в зоне НЛО. Другой метод предложен доктором технических наук Р.Г. Варламовым. Он основан па использовании кварцевых генераторов и предполагает сравнение их частот в активной и фоновой зонах. Но до их применения надо обязательно провести экспресс-разведку методами биолокации, чтобы знать, куда затем ставить индикаторы и генераторы (ибо эти средства служат не для первичного поиска, а для вторичного подтверждения искомой аномалии).

Насколько однородны посадочные аномалии от НЛО?

По нашим данным, степень реакции биолокатора в центре посадочной аномалии изменяется в пределах 3–5 баллов по семибалльной шкале, о которой уже говорилось. С помощью вышеназванных методов можно выделить вихревую структуру аномалии (например, см. рис. 19). Наличие такой зоны можно считать одним из подтверждений динамического характера процесса посадки и взлета НЛО.

Как известно из рассказов очевидцев,

сидящий НЛО может быть окружен невидимым защитным барьером.

Можно ли впоследствии установить

местоположение и размеры такого барьера?

Речь идет о невидимом барьере, вызывавшем у людей чувство удушья и смертельного ужаса при попытке его преодоления без приглашения. Попытка определения положения внешнего контура бывшей защитной зоны была сделана нами в районе станции Подрезково (см. рис. 19), где очевидцы НЛО указали две точки этого контура (у группы деревьев и группы кустов). Позднее, в районе села Мокрое (рис. 20) мы впервые определили все размеры наземного следа такой защитной зоны (на двух однотипных местах посадки одного и того же аппарата). Оказалось, что такая зона имеет значительную ширину, то есть не является ни тонким «занавесом», ни занимает все пространство вплотную к аппарату. Значительно позже мы произвели дополнительную биолокационную разведку места посадки НЛО близ станции Подрезково для выяснения формы и размеров бывшей защитной зоны, которые и представлены на рис. 19.

Что происходит с окружающей средой в зоне посадки? Какие же незримые следы образуются в ней?

В местах посадки НЛО, по-видимому, происходит своего рода высокочастотное облучение грунта, растений, микроорганизмов. Результаты этого легко обнаружить традиционными биологическими и геофизическими методами. Так, в средней части места посадки песок измельчается до состояния пудры (плавает в банке с водой), в дальнейшем изменяются высота и густота травяных растений, исчезают отдельные виды микроорганизмов (по сравнению с обычным фоном земли, находящимся в нескольких метрах).

Например, для проб грунта из зоны НЛО в районе станции Подрезково (по данным кандидата геолого-минералогических наук Н.Н. Сочеванова) в результате спектрального эмиссионного анализа установлено превышение содержания элементов в основных пробах (из центра аномалии НЛО) по сравнению с фоновыми: ванадия – в 7 раз, титана – в 8,5 раз, иттрия – в 10 раз, свинца – в 14 раз, марганца – в 17 раз. Там же в итоге минералогического анализа обнаружено много кристаллов ожелезненного и окантованного кварца, в котором резко повышено содержание некоторых элементов: титана – в 10 раз, циркония – в 25 раз, свинца – в 80 раз, марганца – в 100 раз, кобальта – в 500 раз (!). По мнению специалистов, это явно не техногенное загрязнение местности, а результат воздействия физических полей НЛО на электронную структуру веществ в районе посадки. (Вспомните мечты алхимиков о превращении веществ и научные идеи Д.И. Менделеева).

Существуют ли другие общие признаки зон НЛО?

По нашим данным и сообщениям коллег, близко от центра посадочного места НЛО обнаруживаются абсолютно высохшее дерево, положительная и отрицательная биоэнергетические зоны небольшого размера. Кроме того, поблизости обычно проходит воздушная электролиния высокого напряжения.

Полезно и приятно ли находиться людям на месте посадки НЛО?

Это весьма вредно. Так, после полуторачасового пребывания в зоне нескольких НЛО, зависавших низко над землей (на севере Москвы), я в течение трех дней испытывал неприятные ощущения: чувство тошноты, чугунная голова, ощущение воспаленных глаз (как будто опалил их при открытой топке большой печи). На другом месте, где наблюдался сидящий малый НЛО (вблизи Подрезково), двое геологов свыше четырех часов вели гравиметрические и магнитометрические наблюдения непосредственно на месте посадки и вокруг него. В итоге они вынуждены были получить бюллетень нетрудоспособности на три дня при аналогичных симптомах.

Поэтому биолокатор (как самый активный искатель в группе) не должен находиться на посадочных местах более 30 минут! Практика автора показала, что свою часть работы в режиме активного поиска он может проделать за 20 минут. Его помощники, работающие с флажками, колышками, рулеткой, фотоаппаратом, а также специалисты, берущие пробы грунта из активной и окружающей зон, также не должны зря терять время с тем, чтобы через час их не было в активной зоне.

Кстати, высокая активность в зоне посадки НЛО может сохраняться свыше 12 лет. Когда недавно я дважды побывал с группой учеников-биолокаторов в районе Подрезково, у многих началась головная боль, а также ломота в висках. У нас сложилось убеждение, подкрепленное независимой биоиндикацией, что активность (вредность) данной зоны усилилась из-за повторных визитов НЛО в последние годы.

Что можно еще узнать в районе посадки НЛО с помощью биолокации?

При независимой работе операторов можно получить дополнительную информацию о самом НЛО, его экипаже, его действиях. Для этого заранее следует подготовить единый список контрольных вопросов, а его реализацию и учет ответов поручить нейтральному лицу.

Каковы перспективные задачи для биолокаторов в уфологических экспедициях?

Прежде всего можно назвать следующее: расширение комплекса сведений о местах посадки, об НЛО, их маневрах и намерениях; комплексное исследование мест типа Тунгусской катастрофы; поиск районов обитания реликтовых животных и гоминоидов; исследования объектов культуры неизвестного происхождения.

Как упорядочить сбор информации при проведении биолокационных исследований?

Для этого необходимо, чтобы протокол операции биолокации вел и оформлял аккуратный, думающий, пунктуальный специалист. В этом протоколе обязательно должны быть отражены следующие сведения:

1. Объект операции...

2. Главная задача операции...

3. Условия проведения операции: Место

проведения... Грунтовые условия... Погодные условия..... Дата проведения

операции... Время суток...

4. Состав поисковой группы: Руководитель

группы:... 1-й бнолокатор:... 2-й биолокатор:... 3-й биолокатор... Помощники

биолокаторов:,.. Протоколист:... (Указать фамилию, имя, отчество, номер

телефона для каждого члена поисковой группы).

5. Основные этапы операции биолокации

(фактически):...

6. Эскизы местности и аномальных зон:...

7. Условные обозначения для эскизов

и таблиц:...

8. Результаты биоиндикации (при независимой

работе биолокаторов):... (см. приложение по форме табл. 3).

9. Общие выводы.

Таблица 3. Рекомендуемая форма записи

хода биоиндикации

Таким образом, биолокация в уфологии есть весьма эффективный метод экспресс-разведки посадочного места, который позволяет специалистам разного профиля не терять месяцы на розыски зоны аномального явления, а сразу же заняться исследованиями этого места с помощью апробированных методов и приборов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассмотрим несколько весьма актуальных направлений инженерной биолокации, реализация которых сопровождается существенным экономическим и социальным эффектом.

1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОЛОКАЦИЯ – с целью повышения качества среды обитания людей и животных (биоэнергетическая разведка и экспертиза существующих и проектируемых зданий и сооружений различного назначения, а также соответствующих территорий). Основные задачи:

Поиск и разведка зон повышенного риска для здоровья людей и животных (обнаружение и исследование угнетающих и возбуждающих зон естественного и искусственного происхождения) .

Разработка рекомендаций по размещению мест деятельности и отдыха людей в существующих зданиях и сооружениях.

Предпроектные исследования участков застройки (с учетом вышеназванных зон повышенного риска).

Биоэнергетический анализ спроектированных зданий и сооружений (особенно при конкурсном проектировании).

Биоэнергетический анализ мест повышенного травматизма и повышенной заболеваемости людей (с учетом данных официальной статистики).

Поиск и разведка мест утечки или крупных выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду.

Поиск и разведка зон повышенного риска для прочности и долговечности зданий и сооружений (карстовые пустоты, утерянные ходы и помещения, трубопроводы и кабели, засыпанные рвы и овраги, подземные водные потоки, плывуны, оползни) .

Биоэнергетическая экспертиза районов исторической застройки в городах (в дополнение к материалам археологических, градостроительных, историко-архитектурных, архивных, инженерных, экологических и социологических исследований в рамках комплексной программы ревалоризации, то есть возрождения социальной ценности).

Разработка рекомендаций по корректировке функционального использования зданий в районах исторической застройки (с учетом уровня биоэнергетического воздействия сохранившихся и утраченных памятников истории и культуры на градостроительную среду).

Дистанционная биодиагностика труднодоступных объектов и аномалий экологического характера.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОЛОКАЦИЯ – с целью повышения надежности и безопасности сложных технических систем (профилактическая разведка и экспертиза гидравлических, теплотехнических, нефтехимических и т. п. систем, оборудования и сооружений). Основные задачи:

Поиск и разведка мест систематической утечки жидких и газообразных веществ (особенно вредных и взрывоопасных). Поиск мест повреждения и аварийной утечки из подземных и изолированных трубопроводов (особенно для отопления, горячего и холодного водоснабжения).

Поиск и разведка мест предаварийного состояния трубопроводов и иного оборудования (особенно при высоких давлениях и температурах, при вредных и взрывоопасных средах). Поиск мест повышенной коррозии и износа технологических и транспортных систем (особенно при агрессивных средах).

Поиск и разведка мест повышенного механического или теплового перенапряжения (особенно для инженерных сооружений, для технологических установок с опасными средами). Дистанционная биодиагностика аварийных зон на подземных и надземных трубопроводах, расположенных на больших территориях (определение соответствующих мест с помощью карты, плана, макета).

Периодический обобщенный поиск тревожных мест в сложных производственных технических системах, занимающих большую территорию.

3. МОРСКАЯ БИОЛОКАЦИЯ – с целью повышения эффективности и безопасности морских экспедиционных работ (решение маршрутных и других задач исследовательского, изыскательского, промыслового и спасательного характера на морских и океанических акваториях). Основные задачи:

Поиск и разведка залежей нефти и газа на морском шельфе, донных скоплений железо-марганцевых конкреций, скоплений промысловых рыб.

Обнаружение малых плавающих объектов на поверхности моря (особенно при спасательных операциях ночью, в шторм и при тумане), надводных судов, разного рода навигационных препятствий на пути судна в условиях плохой видимости (особенно при тумане, шторме и низкой облачности, когда радиолокатор бессилен в зоне опасности столкновения судов).

Определение направления на ближайшую землю (особенно для людей, терпящих бедствие вне видимости берегов).

Инженерная биодиагностика корпуса судна, его систем, силовых установок и спасательных средств (особенно в отношении скрытых и прогрессирующих дефектов).

Прогнозирование резкого изменения погодных и гидрографических условий (особенно при плавании в незнакомом районе).

Определение психологической совместимости членов экипажа и экспедиции для дальних рейсов (на стадии формирования личного состава и его расселения по каютам).

Поиск более благоприятного места для якорной стоянки, для причаливания к берегу (особенно при плавании в незнакомом районе).

Определение доброкачественности пищевых продуктов и совместимости отдельных блюд с системой питания человека (особенно в экстремальных условиях на судне и на берегу).

4. СУХОПУТНАЯ БИОЛОКАЦИЯ – с целью повышения эффективности и безопасности сухопутных экспедиционных работ (решение маршрутных и прочих задач исследовательского, изыскательского, промыслового и спасательного характера, особенно в горных, таежных и зимних условиях). Основные задачи:

Поиск и разведка залежей нефти и газа на суше; залежей экологически вредных веществ и материалов, скоплений промысловых растений и животных.

Обнаружение пропавших групп и отдельных конкретных людей (особенно при спасательных операциях в экстремальных условиях).

Обнаружение приближающихся групп и отдельных живых существ с неизвестными или враждебными целями (особенно ночью на бивуаке или в условиях плохой видимости).

Определение направления на ближайший населенный: пункт или лагерь экспедиции (особенно для людей, заблудившихся или попавших в экстремальную ситуацию).

Инженерная биодиагностика корпуса транспортного средства, его систем и силовой установки (особенно в отношении скрытых и прогрессирующих дефектов).

Прогнозирование резкого изменения погодных и дорожных условий (особенно при движении в незнакомом районе).

Определение психологической совместимости членов экспедиции, особенно для экстремальных условий (на стадии формирования личного состава и его распределения по связкам и палаткам).

Поиск более благоприятного и безопасного места для бивуака и для установки палаток (особенно в условиях плохой видимости).

Определение доброкачественности пищевых продуктов и •совместимости отдельных блюд с системой питания человека (особенно в экстремальных условиях).

Выбор тропы на развилках путей и поиск более безопасных мест переправы через водные преграды.

Поиск утерянных предметов снаряжения экспедиции.

В решении таких задач заинтересованы руководители и главные специалисты предприятий и организаций различного -профиля, владельцы и пользователи зданий и сооружений жилого, лечебного, производственного, творческого и иного характера, архитекторы и градостроители, специалисты служб технического надзора и безопасности труда, экологи и географы, моряки и нефтяники, туристы и спасатели, специалисты и общественные деятели в области охраны памятников истории и культуры.

Большинство вышеназванных задач могут эффективно решать специалисты-биолокаторы в рамках Ассоциации инженерной биолокации (Москва), а также лаборатории инженерной биолокации Центра «ЭНИОН» Федерации инженеров СССР. По договорам с предприятиями и организациями выполняются работы следующих видов:

а) поисково-исследовательские (в направлениях

1, 3, 4), то есть проведение поиска и разведки на объектах заказчика -силами

профессиональных биолокаторов;

б) учебно-исследовательские (в направлениях

2, 3, 4), то есть обучение специалистов заказчика методам биолокации с

последующим проведением поиска и разведки на объектах заказчика силами

слушателей и профессиональных биолокаторов.

При организации учебной группы объем курса может составить 60–120 академических часов (включая лекции и активные формы практических занятий в аудитории, на местности или в плавании). Объем практических исследований в процессе стажировки определяется по договоренности с заказчиком.

С предложениями по организации биолокационных работ можно обращаться к автору по адресу: 113186, Москва, ул. Ремизова, 15, корп. 2, объединение «Галатея», для Ассоциации инженерной биолокации, А.И. Плужникову. Справки по телефонам: ….

Автор будет весьма признателен своим читателям за замечания и предложения, способствующие улучшению данной брошюры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валдманис Я.Я., Долацис Я.А., Калнинь

Т.К. Лозоходство – вековая загадка. Рига, Зинатне, 1979.

2. Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология

и современное естествознание. М., Совм. сов.-амер. предпр. «Соваминко»,

1989.

3. Иванов Н.И., Плужников А.П., Свешников

Н.Н. Применение биофизического метода к исследованию и реставрации памятников

истории и архитектуры // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников

истории и культуры. Вып. III. M., НИИ культуры, 1975. (Труды 28).

4. Кукал Зденек. Великие загадки Земли

(Атлантида в свете современных знаний. Загадка бермудского треугольника).

М., Прогресс, 1989.

5. Матвеев В.С., Урбан Б.Э. Научно-технический

семинар «Биолокационный метод в гидрогеологии и инженерной геологии» //

Инженерно-строительные изыскания, сб. статей № 3 (62). М., Стройиздат,

1981.

6. Огильви А.Н. Биофизический метод

при гидрогеологических изысканиях // Труды ПНИИИС, вып. 45. Гидрогеологические

исследования. М., Стройиздат, 1977.

7. Охатрин А.Ф. Макрокластеры и сверхлегкие

частицы // Доклады АН СССР. Серия физическая. 1989, № 304, вып. 4.

8. Плужников А.И. Биолокация – не

миф! /./ Сборник «Фантастика-84». М., Молодая гвардия, 1984.

9. Плужников А.И. Инженерная биолокация

в уфологии // НЛО, 1990, № 1.

10. Плужников А.И., Хакимов М.Ю. О

возможности биолокации нефтяных залежей // Геология и разработка твердых

полезных ископаемых: Сб. научи, трудов. М., УДН, 1980. (Минвуз СССР. Университет

дружбы народов имени П. Лумумбы).

11. Прокофьев И.Ю. Я был спасателем

// Мелиоратор, 1989, № 2.

12. Симаков Ю.Г. Загадки биолокации

// Юный натуралист, 1989, № 1.

13. Сочеванов Н.Н., Стеценко В.С.,

Чекунов А.Я. Использование биолокационного метода при поисках месторождений

и геологическом картировании. М., Радио и связь, 1984. (НТО РЭС имени А.

С. Попова).

14. Берд Кристофер. Указующая рука.

500-летняя история лозоходства. Вашингтон, Э.П. Даттон, 1979. (На англ.

яз.).

15. Хартманн Эрнст. Заболевание как

проблема места расположения. Гейдельберг, изд-во Карл Ф. Хауг, 1976. (На

нем. яз.).

16. Шварц Стефан А. Тайные хранилища

времени. Психическая археология и поиски истоков человечества. Нью-Йорк,

изд-во Гроссет и Данлоп, 1978. (На англ. яз.).

17. Американский лозоходец. Ежеквартальное

издание, 1961 – 1990. (На англ. яз.).

РИСУНКИ: